花崗岩・ステンレス

120×500×190 cm

220 kg

花崗岩・ステンレス

120×500×190 cm

220 kg

白御影石

70×180×50 cm ×4

計/3000 kg

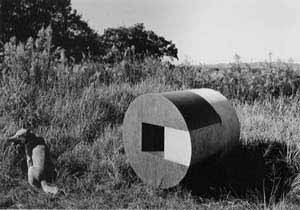

※「作品名Shelter 1/2」の1/2は/が水平の2分の1

黒御影石・コンクリート

97×97×110 cm

1720 kg

桜川を西側にしたそれほど広くもない三角形の土地は、横を走る細い道路よりわずかに高い位置にあった、 その周りの土地は水田や畑でありそれが小高い山に沿って北から南に向かって広がっている。

三角形の土地は何も耕作物を創られずにただ、雑草の類がその表面をおおっている。

その場所に置く予定である作品のために何度かその場所を訪れあるいは、通り過ぎた。

川や田畑や家、植物は均一で大きな流れは南北に沿っていた。

たぶんそこの空気の密度と同様に北から南に見えない程にゆっくりと移動しているように感じた。

ここに置かれるであろう作品の物質的な問題はこの時点ではほぼ想定されていたので、 周囲を取り込むための、あるいは受け流すための形態がより重要であった。

表装

黒御影石

110×120×180 cm

6000 kg

ものと空間とを識別する存在するかしないかのギリギリの所を表装と言うならば、

むくである石は表装のかさなりから成り立っていると見ることが出来ます、

とらえようによっては表装とは存在するかしない刹那であると感じています、

空間の中に石が置かれた場合、質量から見て、石が実在としてとらえられますが、

石をかりに空間にたとえるならば、石と外がふれ合う刹那的空間は、

宇宙のはての様に想像できます、人智が決めている空間と実在とは、

本当は、二限性では語れないものかも知れません。

石-其の七

黒御影石

85×110×20 cm 300 kg

羽田神社

石-其の二

黒御影石

63×81×98 cm 550 kg

青木神社

石-其の四

黒御影石

63×98×68 cm 450 kg

高森神社

場所について-光/音/風/臭気/冷気/透明/偏光/明滅/暗

水平/垂直/上昇/下降/圧力/重力/多重/屈折/温度/真空

因果/遠近/農夫/迷信/忘却/過去/湿地/田園/境内/子供

酸化/陰/摂取/灰/研磨/朧/樹液/死骸/雲母/石英/御影石

狂犬/麦/汽車/緑青/呼吸/腐植/仮死/夢/臨終/至上/完全

東西南北/春夏秋冬/時空/静止/雲/水/月/虚無/石/微動。

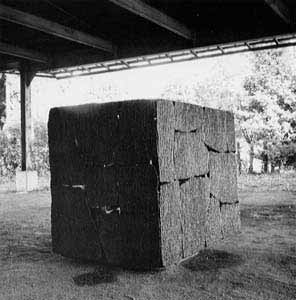

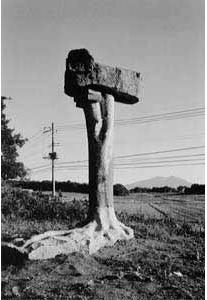

木(けやき)

250×240×450 cm

2500 kg

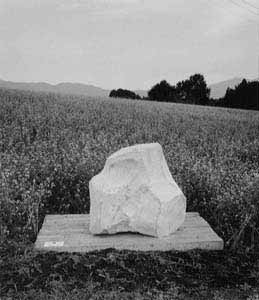

白御影石・籾

194.5×86×45.866 (cm)

1000 (kg)

これ以上壊す事の出来ない基本的な形という意味でUNITと名付けました。

A.LB. はこの形に至ったコンセプトの重要な略号です。s1/1は縮尺の意味で、このサイズが原寸大。

riは中に貯えられている物の略号で、今回は籾一俵を貯えています。

私が思っているのは、UNITを設置する空間は重要じゃないんです。今回の様に薮の中に在ったり、人のウジャウジャ居る都市の中にポツンと立ってたり、家庭の食卓テーブルの上にゴロンと転がってたり、アムステルダムのアンネ・フランクリンの家の横でボーツと立ってたり、アフリカのサバンナの中で草に埋もれて密っそりしてたり・・・。

言ってみれば、かつてスタンリー・キュウブリックが思い画いたモノリスの様な物かも知れません。

でもモノリスほど威圧的じゃないんです。

白藤本休憩所サービス

白い椅子50脚・材木・白ラッカー

椅子 43×40×73 cm (×50P)

一脚 5.5 kg

ものを作って、誰かに見せる、そしてコミュニケーションがとれる、

そのことが楽しくて「作ること」を続けています。

自分で意識していなくても、その「作ること」が、ある時

芸術であったり、なかったりと、分けられてしまうことが

あります。経済的なところから考えれば、当然そうなっている

ことが必要なことと思われますが、それ以外の部分では

まだ、私には理解できないところがあります。

今回「雨引の里と彫刻」展では、その点をテーマとし、芸術と

そうでない、その境界線のようなところを作り出せたらと考えています。

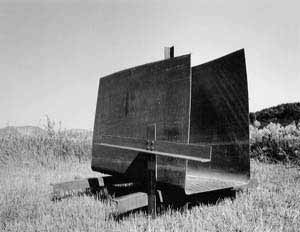

鉄・アルミ

80×2000×120 cm

60 kg

現代において、芸術は宗教に代わって超越的な体験を人々にもたらすものだ、たとえばそこに

無いものを見たり感じ取ったりすることができる装置としての彫刻である。

森を舞台装置として、きまざまに読み解ける物語を発表しました。

バイク・湯沸器等の廃品部品

1000×3000×100 cm

500 kg

この作品の材料は、使えなくなった機械の部品、

壊れた湯沸器、捨てられたバイクのパーツなどの部品です。

この世で使命を終えたもの達に生命を与え、新たな

世界へと再び新生させようというのが、私の仕事です。

黒御影石

70×150×80 cm

1000 kg

人々の目、世の中の動き、地球のこと、色々気になります。

でも、気にならないもの、自然に受け入れられるものが

身の回りにあってもいいと思う。昔から存在は知っていても、

いつも気に止めたことがないものが少しづつ減っている。

私は、気にならないものを作りたい。

陶ブロック・丸太

600×600×800 cm

750 kg

雨引きの里をめぐると溜め池の多さに篤かされる。稲作の地では水そのものが生命を繋ぐ賜物である。

自然と生命が直接に繋がることを拒絶していく現在の文化の進路に苦しさを覚える。

私は雨を呼ぶ憑(よりしろ)代を作りたいと思った。

おおきなはなびら

桐

200×60×40 cm

180×130×40 cm

木偶

楠

112×90×120 cm

黒御影石・水

120×120×67 cm

2500 kg

花崗岩

120×135×128 cm

2400 kg

石

295×400×70 cm

1200 kg

陶

63×72×41 cm

50 kg

留まる所を見つけて

陶

179×141×36 cm

280 kg

※ 作品名「向こう側よリII」II はローマ数字の2

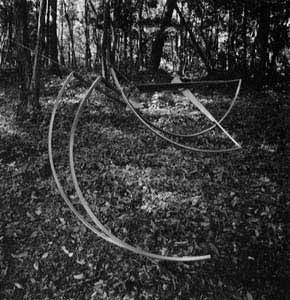

木もれ陽の中で I

真鍮

220×130×70 cm

20 kg

木もれ陽の中で II

真鍮

180×185×62 cm

25 kg

※ 作品名「木もれ陽の中で I」、I はローマ数字の1

※ 作品名「木もれ陽の中で II」、II はローマ数字の2

鉄・ドラム缶(ステンレス)・蓄光材・人口生態礁・ブラックライト

800×800×450 cm

750 kg

この作品は水面に浮いています。水面下には人口生態礁が設置され水の浄化作用をしています。

ドラム缶の浮力の上にある立体は紫外線を蓄えて、暗くなると発光作用があり夜の闇の中で 生物の息ずかいのように発光し、風、波によりゆっくり動いています。

環境造形の21世紀への提案です。

大理石・麻縄

60×120×55 cm

800 kg

黒御影石・大理石

300×300×130 cm

1000 kg

御影石

125×125×132 cm

6200 kg

地上での、人間が造ったあらゆる建造物を見ていると、科学と文明の力に驚 かさせられることが多いが、地球規模で起こる様々な現象(気象的なもの、 地表下の動きなど)と、それらが引き起こすエネルギーを考えると人間の非力さを痛感せぎるをえない。

しかし時としてその恵みを忘れ、対立の関係に位置し、過度の開発と破壊へ向かってしまうことがある。

私は、自然から得たエネルギーを自然に返していくような姿勢で、人間が関っていくべきと考えます。この場における天壌(碑)も、そういった意味で考えてみました。

御影石(黒・黄)

A 110×120×120 cm 700 kg

B 110×140×90 cm 600 kg

C 110×140×115 cm 700 kg

御影石

200×250×80 cm

1000 kg

風雨に耐え、熱帯の強い日差しと暑さにも

負けずに重々しく咲く花をイメージした作品が、

植林の中で、どんな感じで見えましたか?

白花崗岩

100×140×290 cm

3000 kg

御影石

130×170×120 cm

2300 kg

鉄

101×158×122 cm

500 kg

鉄

150×150×270 cm

350 kg

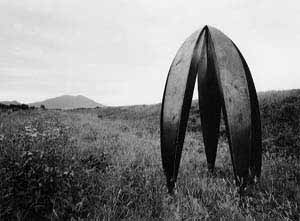

チーク材

120×413×200 cm

120 kg

大豆畑の中に、彫刻を置きました。

平坦な、つくば学園都市を抜け、大和村に向かう国道125号線に入って行くと、 地形は緩やかな起伏にとみ、筑波山が前方に見えてきます。筑波山の懐深く入 りこんだことを感じさせてくれます。一面の大豆畑に立つと、視線は自然と遠 くの稜線に導かれ、風の音、樹木の香り、人々の暮らし…様々な事象に包み込 まれるようです。風景の一部として彫刻は、拡大されたフレームの中で、フォ ーマット可能な「人工の自然物」として存在しているように見えます。筑波山 を背景にしたこの場所で、物理的な面を持たない彫刻がみなさんの視線によっ て再構成されることを願っています。

鉄

300×350×300 cm

2000 kg

花崗岩

98×102×100 cm

1800 kg

静かな静かな里の秋

風景に向かい

何かがまた更新される

どこまでも

いつまでも

歩いていたい

そう思った。

※ コメントは縦書き

森・布・気

3700 m2~

グループ・等(RA)

青木沙織、秋山原、秋山美智江、秋山之宏、阿久津悦子、安達栞、安達乃輔、安達芳枝、飯島愛、飯島宗一、飯島卓也、飯島正己、飯田雄作、池田和子、池田範子、池田文昭、市原和子、稲葉洋子、宇野和子、海老沢敦、蝦沢静江、遠藤イサム、大久保嘉美、大野佐矢香、小倉孝夫、尾見香生里、金澤隆星、栗原由貴、小林昭雄、小林卓磨、小林徳雄、小峰知、小峰恵、小峰尚、小峰剛、小峰迪、小峰利恵子、佐治正大、佐藤武志、佐藤としえ、佐藤まりこ、佐藤泰正、塩谷かつ子、塩谷敏行、塩谷知弘、鈴木荘三、鈴木克永、鈴木崇仁、鈴木綜馬、鈴木幸市、鈴木美奈子、鈴木直樹、鈴木英夫、竹越秀和、富山新一、富山成美、富山理亜、延嶋太佳夫、延嶋太美夫、藤田幾世、藤田朋美、藤田望、藤田広樹、増渕千恵子、間地紀以子、皆川真弓、ローランド・サクセ

協力

安達隆二郎、塩谷敏行、(株)東洋紡績、(株)東レ、(株)日本セキハン、安田幸夫石材店、谷中石材店

石

250×100×310 cm

4500 kg

むかしむかしその昔、この地は安息地帯(空間)だった・・ョ・・・・・・

大和の「金鏡の神」は、筑波山が真正面に観える所に祭られ、わら宝殿の前には、

一升瓶が献納されていた。

雑木林の片隅で土壌を含めた万物の生物に「生きる」ことを語りかけている。

2回展は風の神・本展は地の神を・そして万物との対話をこころみた・・・