銅、玉砂利、鉄

150×150×200 cm

400 kg

銅、玉砂利、鉄

150×150×200 cm

400 kg

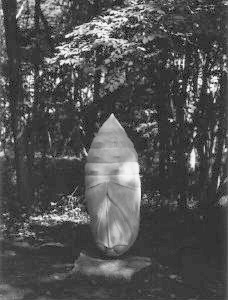

白御影石、鉄

380×220×250 cm

700 kg

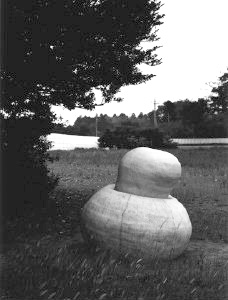

大和村の春は、とにかく美しい。緑の種類がこんなにもたくさん在るものかと、訪れるたびに思いを新たにします。この村のどこにでもある様な雑木林の中に、この村ではどこにでもある白御影石を使って、作品を造りました。設置場所の下草を刈っていると、ウワミズザクラの幼木が伸びてきていたので、作品の中に取り込ませてもらうことにしました。

布

320×130×150 cm

420×150×120 cm

白山神社参道の脇にある車2台が気になって仕方ない。何か因縁が有りそうだ。ガラスが割れ錆び付いた乗用車と、いつでも走れるような赤い軽乗用車が奉納されているように見える。それにしても気になる。気になるので隠し秘密にすることにした。隠せば隠すほどなにか見えてくるものがありそうだ。

白御影石

60×150×230 cm

1800 kg

鉄 Steel

12.5~31.25×25~37.5×250 cm(×9P)

90 kg(×9P)

昨年の夏の午後、この奥深い竹林を発見した時の驚きは今も忘れない。竹林の中を巡り、そして時折、上から降りそそぐ光と凛とした空気の中に、しばらくの間、身を置いてみる。 この竹林に3本の鉄の角管で構成された柱状の形態を9基たてる。それは、竹林の中に自分の身を置く所作に似ていて、竹林を巡る時間と空間の中に僕の造形と素材である鉄の意志が見え隠れする。

鉄(アルマイト加工)、ワイヤー、ウインチ、コンクリート、石

800×2000×600 cm

10 t

私の彫刻は自然への畏怖を精神的支柱として空間の緊張と時間の停止した瞬間の力学的構造の美にもとづいている。

この橋は地軸への方向を指針し続けている。

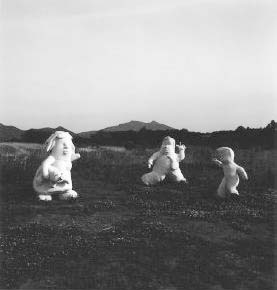

60×190×170 cm 60 kg

90×120×168 cm 50 kg

60×90×136 cm 40 kg

布、鉄、その他

プランニングから設置に至るまでご協力くださいました多くの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございました。

制作協力者

ほんごうめぐみ 木内史子 関口潤子 倉繁裕美 木藤万由美 長谷川由美

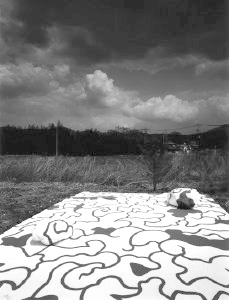

石材工場跡地、自然石、水性ペイント

770×567×80 cm 1500 kg

(自然石2個)

白御影石

350×350×20 cm

220×80×45 cm

白御影石に本来は割るための穴を穿ち苔を植えました。苔は夜露を栄養として生育しています。平たく敷かれたブロック状の石は水の粒である夜露を表現しています。形があるものは目に見えるもので、形のないものは目に見えないもの、そのどちらにも属さないものの象徴として夜露をテーマにしました。

廃ボート、FRP、塗料、布、鉄、ステンレススティール

350×160×320 cm

250 kg

これまでずっと、主に大きな重い作品を作り続けて来た。ある面それは僕の嗜好でもあるし、僕の仕事の作法でもある。けれども、僕の作品のテーマの一部でもある「写真に写せない、絵に描けないもの」「コンセプトだけでは成り立ちようのないもの」「置かれた場所の空気を一変させてしまうもの」をクリヤーするためには大きさや物量感は必ずしも必要ない。そこで、ここ5年くらい極ごく小さなものや画廊の空間を積極的に取り込む作品を同時に作ってきた。今回、雨引の里でやろうとしたことは、後者の流れだった。サイトスペシフィックな、「今此処でしか出来ない作品」を感じ考える心地よさをあらためて実感している。

黒御影石

90×100×110 cm

3000 kg

POSITION (unit, crust)

藤本均定成 FUJIMOTO Hitoshisadanari

白御影石、アクリル塗料

86×194.5×45.86 cm 12自然写真職人 伊沢正名撮影のコケ、キノコをみる

2000年より、伊沢正名氏撮影のカビ、キノコ、コケの写真を、どのように、かつ楽しく見ていただくことのできる装置をつくり、小学校、菌の研究会、美術展、博物館等で発表しています。 今回は伊沢氏が6ヶ月間現場に通い撮影したコケ、キノコの写真を雨引の方々、そして”雨引の里と彫刻”展を訪れる方々に、楽しく見ていただけるよう装置を作り設置しました。

黒御影石、コンクリート、鉄

140×30×36 cm(×2P)

400 kg・360 kg

Coexistence 環状

黒御影石、コンクリート、鉄

63.5×150×150 cm

1750 kg

(※ 写真奥)

以前、設置場所を探しにこの雑木の林を訪れたとき、林はもっと重く体にまとわりつくくらい密度がありました。冬を過ぎ下草を刈られた林は、奥にまつられた祠も容易に見渡せるほど軽くなり、経過した時間をはかることが出来ます。作られた作品もまた同じようにその内部に過ぎて行った時間の長さをためています。重さとはまた別の質量がそこにはあるのだと思います。

花崗岩

70×60×180 cm

800 kg

白花崗岩

70×70×215 cm

1700 kg

陶

120×120×120 cm

260 kg

花崗岩

95×220×175 cm

1200 kg

鉄

151×190×152 cm 2000 kg

152×304×6 cm 1000 kg

陶

150×150×340 cm

700 kg

黒御影石

81×86×127 cm

1000 kg

石をハダカにしてしまおう。わくわくしながら一枚一枚脱がすもよし。勢いで一気に全部脱がすもよし。恥ずかしがる石もあれば、自分から脱ぎそうな石もある。やり方によってはがっかりしたり、゛おっ゛ということもある。いずれにしても、口説くことからはじまります。

※ 作品名「Naked ’01-II」、II はローマ数字の2

桐

250×250×60 cm

120×120×40 cm 他

木漏れ日の差し込む小さな林を見つけました。

手持ちの板材を組み合わせて、循環する水のイメージを考えてみました。

いつもの形を離れての制作は設置の時まで続き、今でもこの場とどうかかわりたいのか自問自答しています。

白御影石、アクリル塗料

86×194.5×45.86 cm 1200 kg

86×33×220 cm 900 kg

30×25×350 cm 50 kg

彫刻や建造物に彩色を施すことは太古からの営為なのだが、彫刻の形・素材・質感としての表装に恣意的に色彩を付加ることは、形の無駄を削り彫刻として昇華させることの対局にあると思っている。

それらの所為が、自らの曖昧さを露呈させるだろうことは承知しながらも、冬枯れの木立から初夏へと激変する環境の中で、彫刻物だけが不変不動の存在として対峙することの自明さに耐えられなかったのだ。

私の中で、今まで彫刻だったはずのものが、一筆を入れた時点から画布の延長に変質してしまった。

ブロンズ

2000×90×200 cm

300 kg

自分の手で原形を鋳造するようになってから25年ほどたちますが、いまだに失敗を繰り返しています。しかし、そのおかげで新しい造形の芽を見つけることもあり、毎回新鮮な驚きを持って制作をしています。今回展示した作品は、近年ずっと追い続けているテーマで、人間の体に機械のイメージを与え造形したものです。

陶ブロック・丸太・ゴムチューブ

1100×1100×250 cm

2000 kg

村を巡ると稲作の雨引の里では、水そのものが生命を紡ぐ賜物であると気づく。

私は筑波山を背景にした用水池を見た瞬間、睡蓮が咲くように、ここに作品を浮かべてみたいと思った。

睡蓮が象徴する眼には見えない彼岸と此岸の宇宙を、作品を憑代(よりしろ)として、雨引の風景にすることで、この眼に見たいと考えた。

木、蓄光塗料、自然光

300×300×480 cm

日常のふとした瞬間に、空間にみたされている光の存在にあらためて気づくことがあります。光は何かにあたることによって認識されますが、光源からその「何か」までの間に確かに存在しているはずの光を、手にとるように見たいのです。昼はふりそそぐ自然光を集め、暗くなると微かに光を放つ・・・光の体験をするための装置です。

インド砂岩

60×60×160 cm

400 kg

真鍮

230×190×60 25kg

170×180×65 20 kg

80×190×150 20 kg

コールテン鋼、木、バーナー

500×25×25 cm

150 kg

雨引の里高久神社の境内に、そっとふく風。かつての栄華の痕跡を残して、今、静かに眠り続ける。それは、あたかも記憶の途中のような、優しい風。時には、激しい怒りの風。涙ぐむ風。そしてほほえむ風。昔の風の色が微かに見える。風の色は記憶の途中。

黒御影石

51×82×126 cm

800 kg

人は、いろいろ自分に、何かしら行を課していることがある。インドの行者とか、僧侶などは有名だが、酒断ちとか、たばこをやめたりするのも一種の行なのかも知れない。子供の頃、家の前でお経を称えたり、近ごろでは、駅前などでの立行とか、そんな人のイメージを、形にしてみた。

白御影石

360×700×25 cm

5000 kg

黒御影石

120×150×92 cm

700 kg

大きな石を8つに割った場合を想像すると、その原石の中に今まで存在していなかった面の構成ができる。それは想像上では存在するが具体的には見ることができない。そんな形に厚みを加え一つの原石から彫り出してみた。それに加えてその面にいくつか穴をあけたらどうなるだろうか、というのが今回の作品です。

黒御影石

100×330×20 cm

それぞれの石に重量を刻字

地球の重さを量るための錘です。私の立っているこの地球の事を想像するきっかけになりはしないかと思います。この作品をたくさん作ったら地球の重さを感じられるのかな?なんてバカな事を考えてみたりします。この石と引力で引きあっている訳で、日常の物全て同じように関係しあっている事にも気付かされます。

でも、たくさん作りすぎると今度は錘自身が地球になってしまうのだけれど・・・

赤城小松石(安山岩)

85×320×120 cm

1800 kg

御影石

215×150×92 cm

4000 kg

黒御影石

60×150×213 cm

1800 kg

黒花崗岩

130×190×190 cm

3500 kg

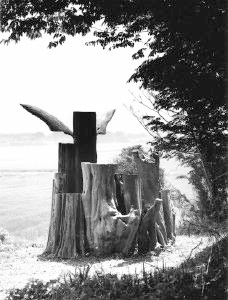

木(欅、椹、百日紅)

300×340×370 cm

2000 kg

作品に使用されている木は大島の百日紅、福島の欅、茨城の椹です。いずれも樹齢数百年の巨木たちで、異なる地にてその仕事を終えた樹木です。これらを木組み、組み立て、木で木が誕生しました。

全部朽ちれば木の高みに帰れるのに、また私は余計なことをしてしまったような気がします。

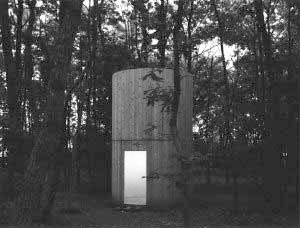

アルミニウム、和紙

マッシュルームの栽培小屋は経済の流れの中で生れ、その終わりと共にその役目を終え、そして朽ちてしまう。消滅するまでの間の一瞬だけ私の作品として呼吸したことがこの小屋の歴史に加わることで私にとって意味が生れる。貝殻はかつてそのうちで生命が存在した栖、ある長い時間をかけて増殖して、生き続ける間はその証として変化し続ける。作品もまた生命の殻かも知れない。

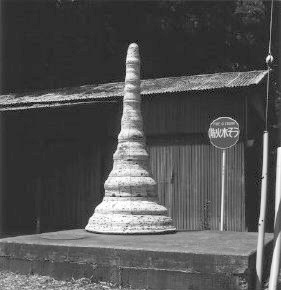

水の塔

水、ペットボトル、鉄

540×540×560 cm

2800 kg

光る川

水、ペットボトル、鉄

布、川

100×20 m

水に思いを馳せ、いのち輝く日々を願って、、、、。

グループ・等(RA)

青木沙織、阿久津悦子、飯島雅巳、池田和子、池田文昭、市原和子、小倉孝夫、香取正、川島亜紀、川島正一、川又邦夫、小峰知、小峰尚、佐治正大、佐藤としえ、佐藤ともみ、佐藤泰正、正路文、鈴木幸市、鈴木正枝、田崎志づ江、竹越秀和、冨山新一、冨山成美、冨山理亜、中澤文夫、野村正文、藤田幾世、藤田望、豊後綾太、増渕千恵子、間地紀以子、安田幸夫、ローランド・サクセ

協力

雨引小学校、大国小学校、大和中学校のみなさん、松戸市、中野区のみなさん、秋元忠孝、秋元トキ、(株)明野資源リサイクル、(株)イワサキ電気、江川和嘉子、大貫光一、大山商店、(株)城洋機械、(株)スミハツ、(株)ダイスター・ジャパン、(株)田口建設、(株)東レ、保坂佑吉、宗像利明、矢川源一郎、吉田敏一