鉄

1,800×20×20 (h)cm

林の中にたたずみ、樹々の垂直性や形態に対し、 水平に地面に這う形態、鉄が作り出す形態を考える。

鉄の角管に溝をいれることで工業製品としての 無機的な直線から有機的な曲線が生まれる。

林の中で、その鉄がどのような存在感を示すのか、 一本の山桜に向かってその曲線を走らせてみる。

鉄

1,800×20×20 (h)cm

林の中にたたずみ、樹々の垂直性や形態に対し、 水平に地面に這う形態、鉄が作り出す形態を考える。

鉄の角管に溝をいれることで工業製品としての 無機的な直線から有機的な曲線が生まれる。

林の中で、その鉄がどのような存在感を示すのか、 一本の山桜に向かってその曲線を走らせてみる。

鉄

76×600×135 (h)cm

陶、その他

350×200×55 (h)cm

始まりも終わりもない行列。

人間の本質への欲望と完璧への信頼は、 認識という行為によって人を惑わす。

無智と静止、また非生命の空間から 抜け出した兵馬俑のように、 始まりも終わりもない我々の行列が向かう 目的地はどこだろう。

黒御影石

105×90×100 (h)cm

100×100×120 (h)cm

形というものはいろいろな関係が支えあってなりたっています。

前があれば後ろがあり、 表面があれば内面があるというわけです。

お互いの関係は、眼で見えることもありますが 見えないこともあります。

花崗岩

108×171×145 (h)cm

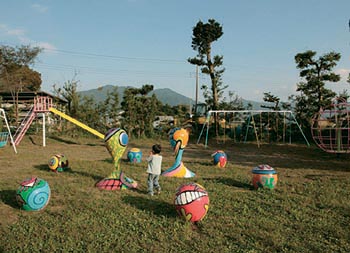

F.R.P

Installation Size

そこがぼくたちのきおくでいっぱいになると それはみずたまになって そらへとんでいくんだ、 つぎのきおくをうけいれるためにね。

それでね、とんでいったみずたまはやがてはじけ、 ぼくたちのみらいにいろをつけはじめるんだよ。

欅、山桜

75×180×70 (h)cm

40×90×40 (h)cm

原木を前にすると、ほんの少し手を加えるだけで良いかたちが生まれそうに思うことがしばしばあります。そんな木を寄せて、ひとつの果実を作りました。角材をうめて原木を継ぎ合わせる作業に手間どり、夏を迎える頃には緻密な欅は乾燥して手強い木口彫りとなりました。思いきって、解放された空間に置いてみました。

陶、鉄

340×320×800 (h)cm

白御影石、フィルム

50×95×215 (h)cm

広い大地の上で土に塗れながら・・、未だに行く先の見えない不安が付きまとう。

それでもなお今を生きる者として、内に秘めた明るい希望だけは失いたくないのだ。

鉄

300×330×340 (h)cm

この作品は、実際に作品を設置する場所から発想を得て制作しました。

河川敷に立ってまず感じられるのは、空の大きさと、筑波山や加波山に囲まれた、広々とした田園風景でした。

これらの風景を作品の中に取り込むことで、その向こう側にあるものを顕現することができるのではないかと考えました。

小松石

78×173×90 (h)cm

長い月日が作品をつくります。

石は長い月日を受け入れてくれます。

いかなる時も石は私を冷静に見つめています。

私はそんな存在に支えられています。

樟、榎(大木)

220×300×770 (h)cm

畑の向こうに1本の大きな木。

この辺りには大きな木が多くあります。

ここに一瞬の動とその後の静を感じて みたいと思いました。

鉄、石(江持石 安山岩)、土

200×240×640 (h)cm

西方(にしかた)の公園に、周囲と不釣り合いな、荒れた印象の木陰を見つけました。地面には錆びた鉄片やコンクリートの欠片が顔を出していました。一方、見上げた樹木では、春には心地よい風が新緑を揺らし、夏には木漏れ陽が、秋には落葉がゆっくりと舞っていました。

私は、上に留まっている崇高さを、地上に繋げたいと思いました。

赤御影石、白大理石

550×550×80(h) cm

150×300×15(h) cm

66×223×176 (h)cm

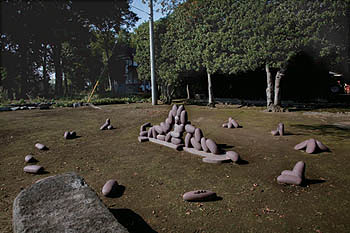

陶

丸まりながら休む

66×66×58 (h)cm

陶

重なって暖まる

70×74×100 (h)cm

陶

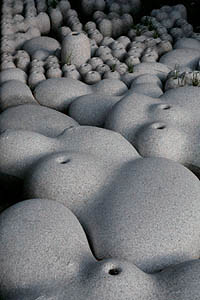

花崗岩

I 80×132×172 (h)cm

II 58×145×215 (h)cm

III 79×86×127 (h)cm

表現しようとする意図は、この題名に集約されています。 fullとemptinessとは、対極する事柄でありながら、自分の意識の置き場所によっては、同一であると言えます。外から見た立場と、中から見た立場は、中も外も感じなくなってしまった心には、同一の立場として映るのでしょう。

白花崗岩

90×270×225 (h)cm

58×56×51 (h)cm

「風の色」のパズル

志賀政夫 SHIGA Masao

陶、鉄、ステンレススチール

4,000×20×110 (h)cm

いつの日か人影が途絶え、静かに時の過ぎる日々。

旧東飯田駅プラットホームには、刻まれた時間が過ぎて行く。

わずかな色が、風に乗せて、振り向きもせずそっと置いて行く。

風の色がパズルの様にさまよい、

遠くを見据えているのだろうか。

私は、プラットホームに足をとどめている。

黒御影石

Left: 44×74×155 (h)cm

Right: 56×92×191 (h)cm

漆、鉄、麻布、砥の粉、ステンレスワイヤー

Left : 90×80×182 (h)cm

Right: 90×90×300 (h)cm

大理石

140×134×143 (h)cm

石を見つめ、石を彫る。砕け散る一片、残される跡。

手から伝わる反発を感じながら思う。

この一打はどこまでとどいているのか?

どこまで響いているのか?

沈黙する石。

石が守り続ける沈黙を破ることができたらと思う。

御影石、ヒューム管

183×203×134 (h)cm

鉄

280×280×22 (h)cm

熱が作り出したわずかな深さと空間。

かき消すことで現れる一瞬という際。

目覚めようとする負の無垢性に、鉄も私も試されている。

丸太、陶ブロック、鉄管

800×800×200 (h)cm x2 pieces

何度も雨引を訪れていると、変わるものと変わらないものが理解できる。

移りゆくものの中に変わらないものがあり、移りゆかないものはやがて消滅する。

静かに変わらないものを見つめ、刹那に捉えてみたい。残ることはなく残せるものもない。

充分に長い時間、循環と繰り返し、私はひとつのことすら満足にできていない。

ゼラチンシルバープリント

100×120 (h)cm ×3 pieces

写真

80×80 (h)cm x12 pieces

展示空間エリアが毎回変わるこの展覧会で、私が選んだ場所は過去からの闇を感じさせる空間である。この場所に人工の光を導入する。パチンコ店の電飾光であり、打ち放しゴルフ場の水銀灯である。

草は雨水とともに赤く染まり、樹木は青く光を吸い込む。 三世の女性の顔は、それぞれのかたちそのものとなる。

廃材、布、新聞紙、鉄等

700×500×196 (h)cm

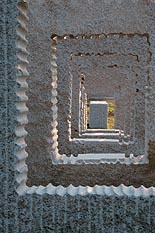

木、ステンレスメッシュ

452×1,120×230 (h)cm

今春、タイ王国を初めて訪れた。それが動機となっているのだろう。

この旧パビリオンがもつ、内のような外のような場を生みだす構造と、周囲の景色を浮きあがらせたり,隠したりする様相に興味をもった。

このような空間に[浮遊]と[入れ子]の関係を仕組んで、保存されてきたこの建物を再構築しようと思った。

白御影石

110×148×185 (h)cm

大理石

120×118×152 (h)cm

アルミニウム

400×400×120 (h)cm

「風と箱」

これは風の箱である。遥から吹く風を捕まえようと思った。いくど掴んでも跳ね返り逃げていく風。もうこの黄色い箱に収めようとするのは止めよう。山にでも平原にでも、好きなところに行くがいい。

アルミニウム、布、鉄

35×130×70 (h)cm ×8pieces

黒花崗岩

88×58×147 (h)cm

外側を幾何学的な単純なかたちとして認識し、内側を幾分複雑で機的な形で形態を追っていく、という考え方で作品を作っています。

また色についてはオレンジと白という日本の神社などで古来より使われている、言って見れば私にとって日本の色、そして今回のテーマカラーという認識のもとにこの色を使いました。

木、その他

92×260×260 (h)cm

草原をゆらす風、見上げれば遠く広がる空。

時に立ち止まり、またある時には振り返りながら ここから、この道を、また歩いていきたい。

遥か向こうの山に一本だけ生き残っている赤松に 希望を託しつつ。

黒御影石、鉛

Installation Size

その黒く傾いた建家は今は使われること無く、ひっそりと佇んでいました。その脇にあった小さなスペースには、草むらに埋もれて錆び付いたリヤカーが一台。聞くと、そこはかつて屋敷へ通じる馬の道だったそうです。そして私が作品を置くことでその道に新しい記憶が書き加えられる事を想像して、少し嬉しくなりました。

黒御影石

153×82×73 (h)cm

黒花崗岩

92.5×92.5×150 (h)cm

ステンレススチール

390×230×230 (h)cm

稲田石

2,300×120×150 (h)cm

御影石

40×60×40 (h)cm ×5pieces

祭りが近付いた。

大きなけやきの下では、自分たちも参加しようと、 神社や山を守る犬たちが、林の中から現れた。

いろんな犬たちが、木の回りを回って遊んでいる。

今度は、山車を引っぱるのを手伝ってもらおうかな。

白御影石、土

530×200×45 (h)cm

ステンレススチール

30×30×100 (h)cm ×3pieces